調査までの監督官対応について

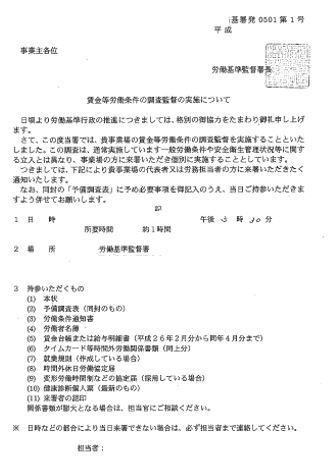

監督署による調査の案内文書

(呼び出し調査の実物)

まずは、どのようにして調査が始まるかについてご説明致します。

始まり方は以下の3パターンに分かれます。

1.「○月○日に調査を実施します」と案内が届く

2.電話にて、訪問および調査を予告される

3.予告なく、いきなり監督官が訪れてくる

1.は定期監督の場合が多いようです。

右のような通知が郵送で届きます。

2.も事前に日程が把握できるので、対策が可能です。

1.及び2.の場合については、事前に担当の監督官に調査の目的や必要準備書類等を確認しておきましょう。

(目的については、「一般的な調査です…」と煙に巻かれることが多いようですが)

困ってしまうのは、3.です。

いきなり監督官が事業所を訪れ、「これから調査を行います」と一方的に宣告される場合もあります。

このまま調査を受けてしまうと、なんの用意も対策も行えないまま、無防備な状況となってしまうため、できればこれは避けたいところです。

突然の監督官の訪問、どうすれば良いの?

監督官が事前のアポイントなく突然訪問してきた場合ですが、社長や責任者が不在のこともありますし、これから外出する…というタイミングで訪問してくることもあります。

そのような時は、しっかりと事情を話して、別日に実施してもらいましょう。

なにがなんでも、その日でなければ駄目ということはありません。

一点気を付けて頂きたいのは、責任者が不在の時に「軽々しく質問に答えない」と社内周知しておくことです。

これは何かしら隠し事を推奨しているわけでは、決してありません。

万が一、自社の実態を正しく把握していない従業員の迂闊に話した内容が、そのまま独り歩きしてしまい、収拾がつかなくなってしまうリスクがあります。

調査が行われる以上、会社の実態について一定の責任と知識がある者が対応すべきです。

すべて社長が対応しなければならない訳ではありませんが、それなりの方が対応すべきでしょう。

調査の際に準備するものは?

社労士がお手伝いできること (調査の前 その②)

初めて監督署の調査を受ける会社にとって、監督官との電話によるやり取りさえ、誰かに代わってほしいと思われるでしょう。

当事務所にて監督署調査の立ち合いや事前の日程調整をお受けすることもできますが、いくら社労士が立ち会ったところで監督官からチェックされる項目が減るわけではありませんし、大目に見てもらえる訳でもありません。

どちらかと言うと調査の事後対応、つまり監督官から受領した是正勧告書および指導票に対して、「どのような対応を行うかを考える際の知恵袋」と「監督官との折衝」において、社労士の出番になると考えております。

(とはいえ、どんな折衝でも必ず折り合いをつけられるという訳ではありません。)

突然の調査の知らせに対して、「社労士と日程調整の上、候補日を連絡します」といった切り返しを行いつつ、当事務所へのご相談を頂くことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

お問合せはこちら